※2023/5/10現在、Windows 10(21H2)/Teams 3.3.0.0の組み合わせでOpenRun Proで接続中にマイクミュートをしてもビープ音が鳴らなくなっていることを確認しています。私の環境のみで鳴らなくなったかどうかは不明であるのと、Teamsのアップデートで問題が再発することも考えられるので記事は引き続き掲載しておきます。

在宅勤務がデフォルトになったことに伴い、打ち合わせや発表会などはTeamsで行うことが多くなりました。

Teamsでミーテングの時は耳を塞がずに通話が可能なShokzのOpenRun Proを使用しており、会議中でも他の人と直接話ができるため大変重宝しています。

ところが、TeamsでShokz使用中にミュートすると10秒毎にミュート状態を警告するピープ音が定期的に鳴ります。1対1での通話ではミュートすることはないので問題はないですが、ミーティング中はミュートすることが多いため、この音はかなり鬱陶しいです。

この音はPowerToysのConference Mute機能でマイクをミュートにしても発生するため、Teamsアプリの問題ではなくWindowsとShokzの組み合わせで発生する問題だということがわかります。

原因を調べてみると、Windows側でミュートするとミュートされたことがデバイスドライバを通してShokzに通知され、Shokzが警告音を発するようです。根本的な対策としてはShokz側でこの音を停止することですが、Shokzアプリには設定がないことから、Windows側で対応する以外に方法はなさそうです。

ネットを調べてみると仮想オーディオドライバを入れると解消できるとありました。原理を調べたところ仮想オーディオドライバがミュート信号を受信し、Shokzにはミュート情報が伝わらなくなるために警告音が鳴らなくなるようです。

ネットではVB-CABLE Driverを使用した設定例が多かったので、同様にVB-CABLE Driverを利用したところ、Teamsでの通話には全く影響がないことも確認できました。レジストリなどの編集する必要がなくシステムを破壊する可能性も低いことから、この方法が最も良さそうです。

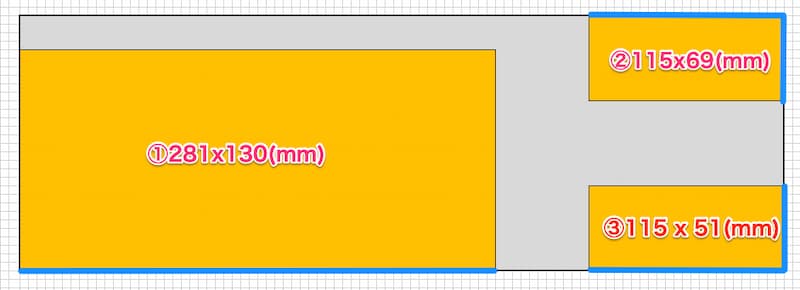

ただし、ネット上の情報で設定しようとすると、設定と確認方法の手順が多くややこしいので、簡略化した設定手順を画像付きでメモします。画面と項目名は英語版になります。

設定手順

VB-CABLE Driverをインストールする

VB-CABLE Driverをダウンロードしてインストールする。(要管理者権限)

https://vb-audio.com/Cable/

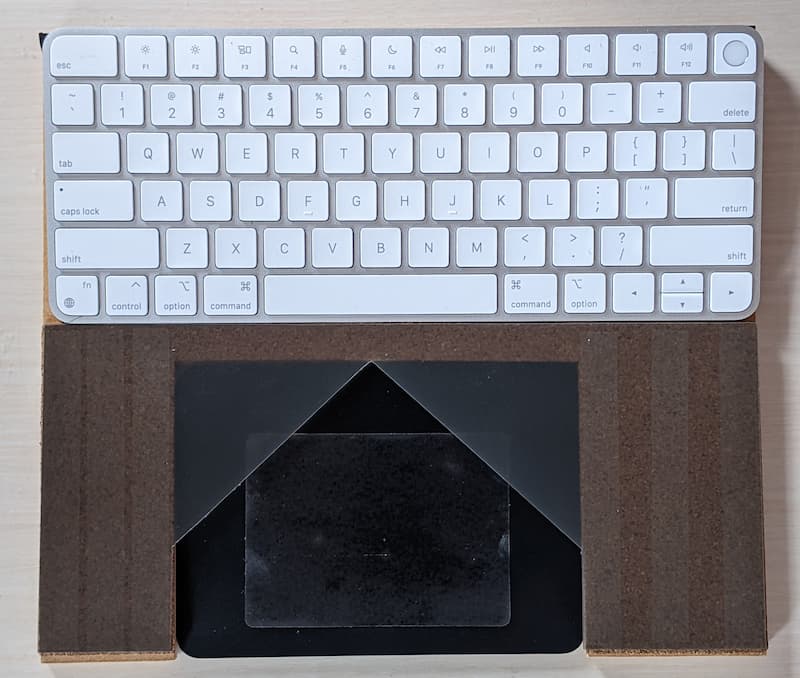

Shokzのマイク入力をVB-CABLE経由に変更する

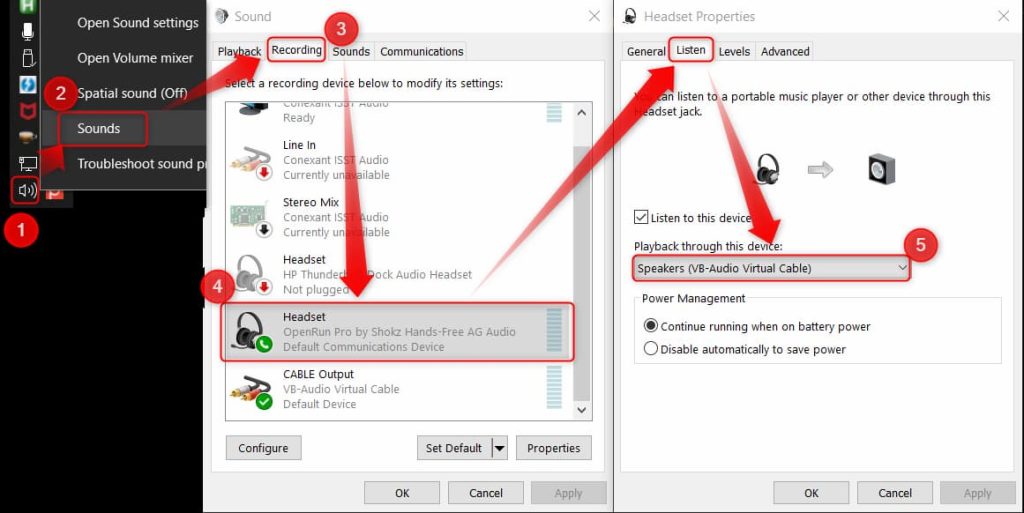

- Windowsの通知領域のサウンドアイコンを右クリックしてサブメニューを表示する

- メニューから’Sounds’をクリックする。すると’Sounds’コントロールパネルが表示される(‘Sounds’コントロールパネルが表示できれば手順は問わない)

- ’Recording’タブを選択する

- ‘OpenPro shokz’をダブルクリックする。すると’Headset Property’ウィンドウが表示される

- ‘Listen’タブを選択し、’Playback through this device’に’VB-Audio Virtual Cable’を選択する

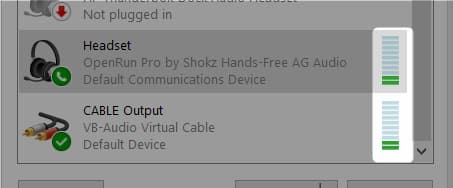

- ’OK’ボタンを押して変更を確定させた後にShokzから発話するとOpenPro ShokzとVB-Audioの両方のボリュームメータが反応することを確認する

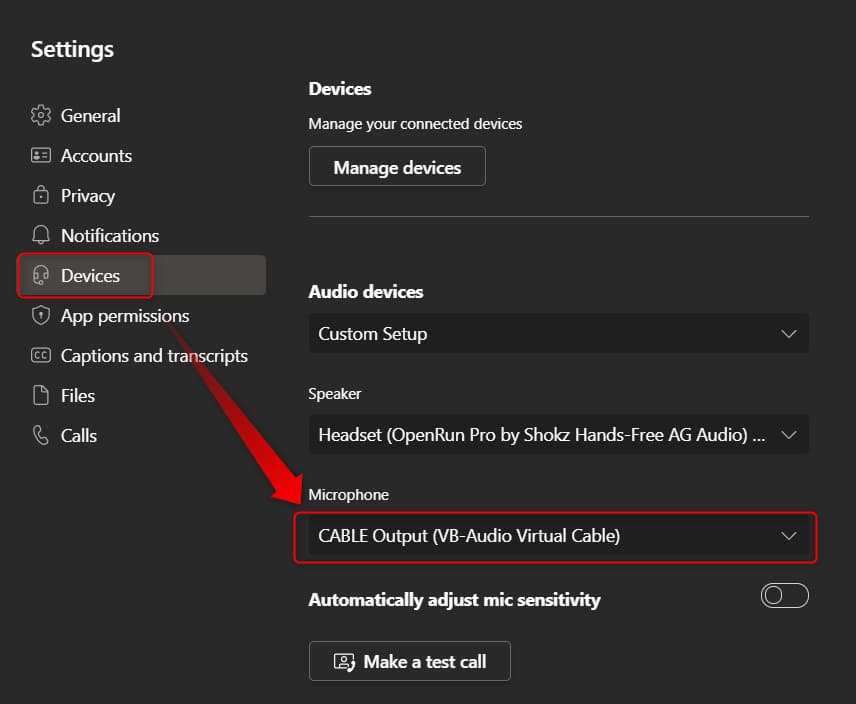

Teamsのマイク入力をVB-CABLEに変更する

Teamsの’Device’で音声入力を’VB-Audio Virtual Cable’に設定する。

参考になれば幸いです。