本稿はSIMフリースマホをお持ちの方が対象です。

海外旅行ではスマホは連絡手段としての利用だけではなく、現地情報の収集や現在位置の確認、現地でのチケットの購入など、もはやなくては旅行が成り立たないものになっています。

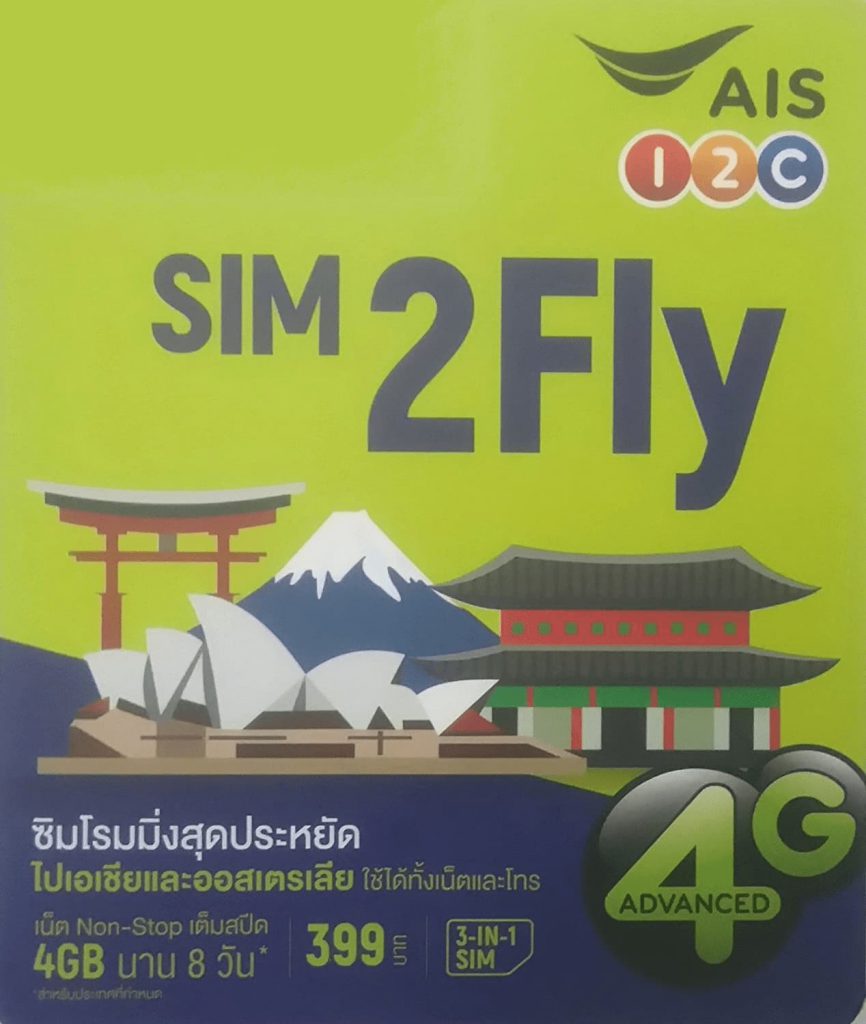

私は海外渡航時にはいつもAmazonで「SIM2Fly」を購入して海外で利用しています。15日・4GBで3500円(地域によっては3GB・1700円)と安く、2018年の間にインド、カタール、デンマーク、フランス、イギリス、ドイツ、オランダ、アメリカで使用しましたが、いずれの国でも問題なく利用できました。

また、買い切り型のSIMになるため、出張時に費用精算がしやすいメリットもあります。仕事で海外渡航が多い私にはこれは大きなメリットになります。

ただ、このようなものに疎い場合、利用にあたり不安も多いと思います。そこで情報をシンプルにして利用方法をここにまとめます。

海外でスマホを利用する方法

海外でスマホを利用するためには以下の方法があります。

- キャリアのローミングを利用する

- 空港でWiFiルーターをレンタルする

- 渡航先でSIMを購入する

- 日本で海外通信用のSIMを購入する

一番お手軽なのはキャリア提供のローミングです。ただし、2018年11月現在、DoCoMoの場合、1日980円で2週間だと15000円になります。SIM2Flyの3500円と比較するとかなり高いですが、日本のキャリアが全て対応するので安心感があります。

空港でWiFiルーターをレンタルする場合、イモトのWiFiを例にとると最低1日680円ですので二週間だと10000円近くになります。アメリカの場合は1日980円なのでさらに高くなります。加えてWiFiルーターの電源管理もせねばならず、荷物が増えるデメリットもあります。ただし、確実に渡航先で使える保証があるメリットがあります。

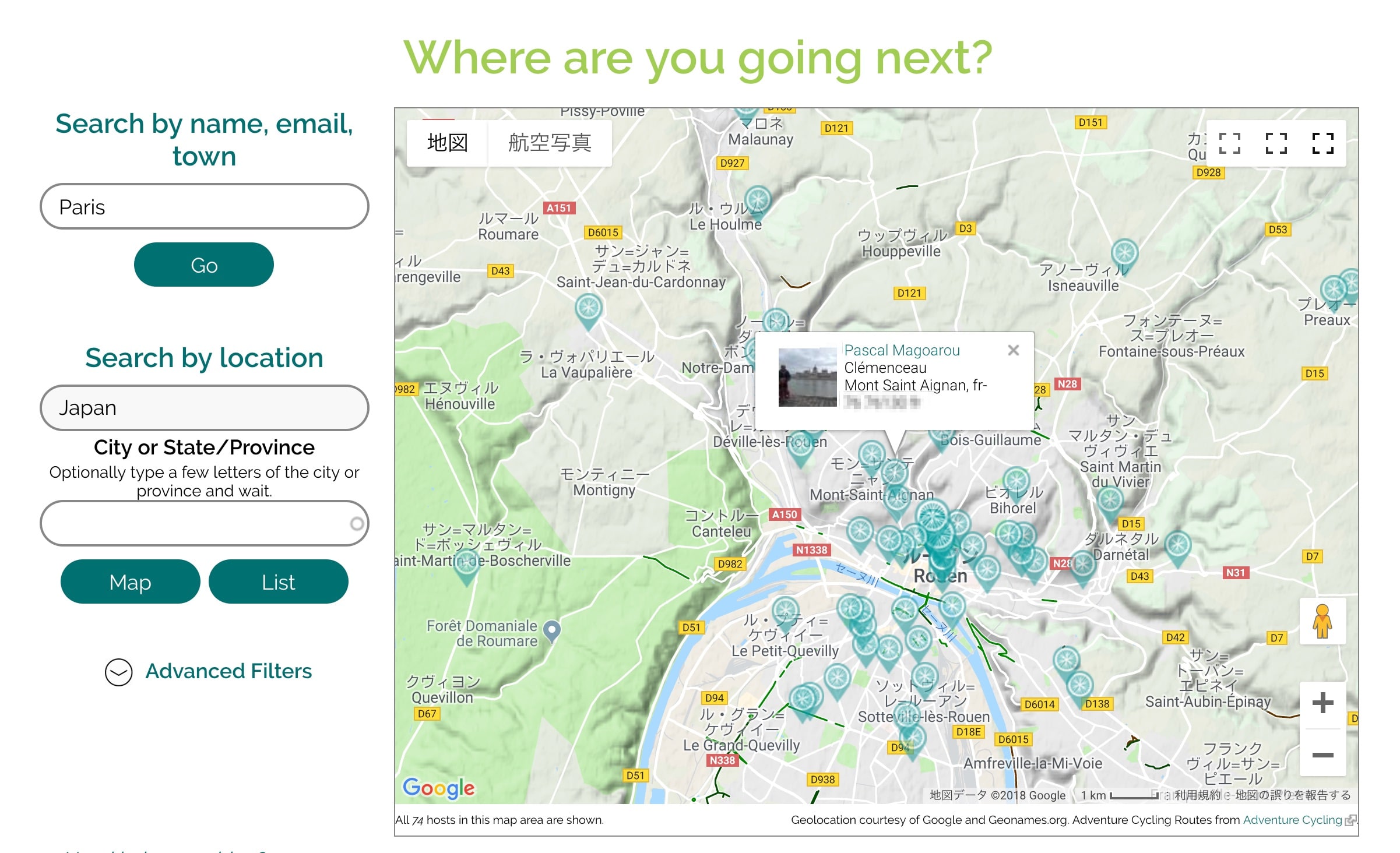

渡航先でSIMを購入する方法は、もっとも安くつくのではないかと思います。最近は空港で購入できますし、スーパーやコンビニなどでもSIMは売っています。ただし、購入するまでは通信はできず、利用のための設定や容量追加の方法、利用条件など不明点も多く、実際に使えるかどうかは買って見るまでわからないという不安があります。

日本でSIM2Flyのような海外SIMを購入する場合、レンタルやローミングと比較すると格段に安く容量も十分、クレジットカード登録も不要で意図しない追加料金を心配する必要もないため、料金の面で安心して使えます。特にSIM2Flyは海外渡航用SIMとしてかなり有名ですので、ネット上に利用情報が充実しているのもメリットです。SIM2Flyはローミング扱いで接続されるので、トランジットで渡航先でない国に一時滞在する場合でもスマホを利用できる他、複数国を跨いだ旅行でもシームレスに利用できるメリットがあります。

ただし、SIMフリー機でないと使えない、そもそも対応している国に渡航するなどで通信ができない可能性もあります。このようなトラブルは自分で調査し対応することが基本になります。

トラブル対処に自信がない方は素直にローミングかWiFiルーターをレンタルをするのが良いです。

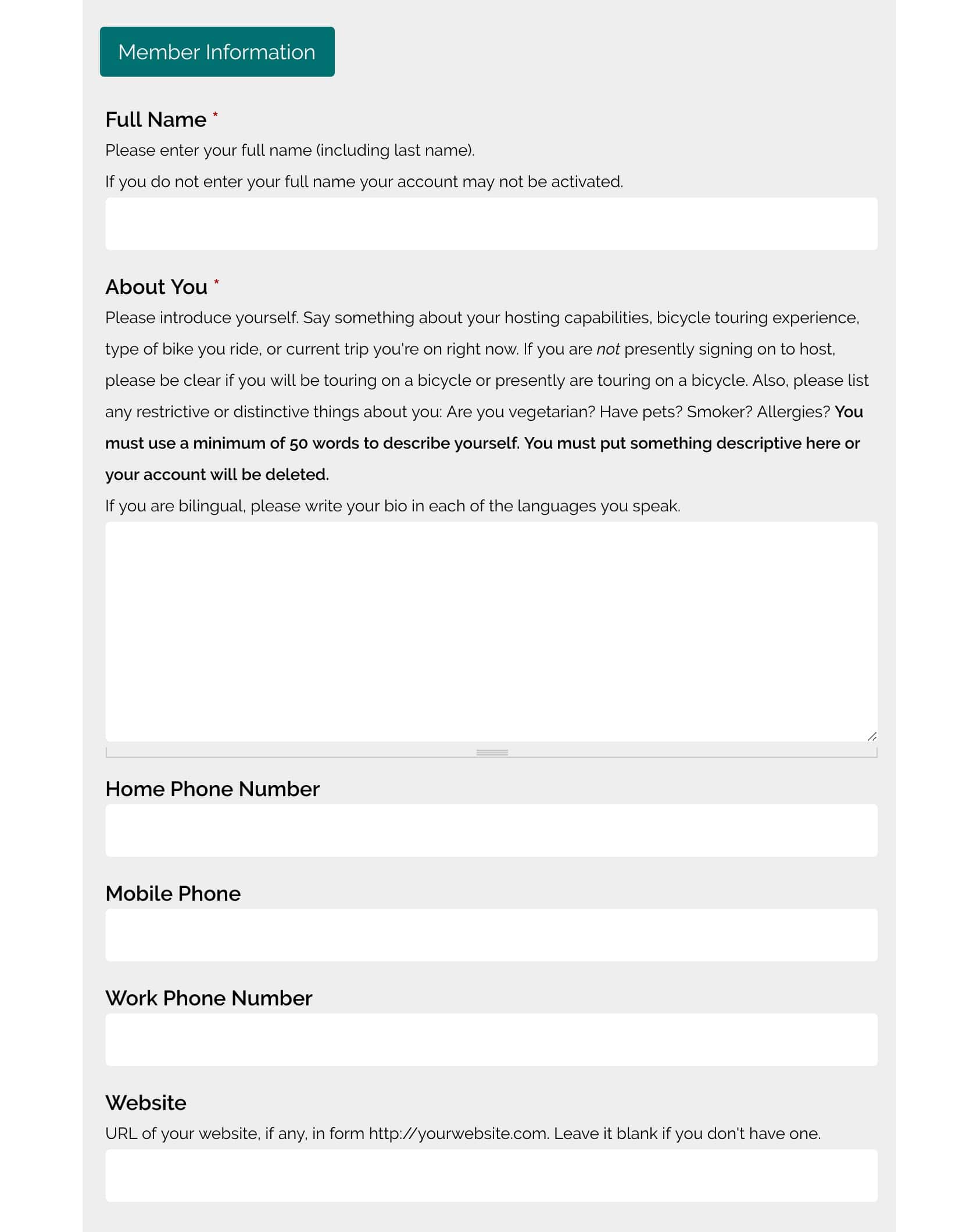

購入から利用まで

購入はAmazon,Yahooショッピングなどの通販サイトなどで購入すればよいです。値段による差はありませんが、対応国はよく変わりますので、購入の際に渡航先が利用可能な国になっているかを必ず確認しましょう。

SIMの入れ替えは飛行機搭乗前に空港で行うのが確実です。利用開始日は接続した時点になりますので、数日前にSIMを入れて接続してしまうと、渡航先で期限切れを起こすことになります。ですので、もっとも間違いがないのは出発直前の空港での入れ替えになります。飛行機内でも入れ替えはできますが、SIMは大変小さく無くしやすいのでお勧めできません。空港で入れ替えておけば着陸直後からスマホで通信が可能になるため、出発する空港での入れ替えが一番オススメです。

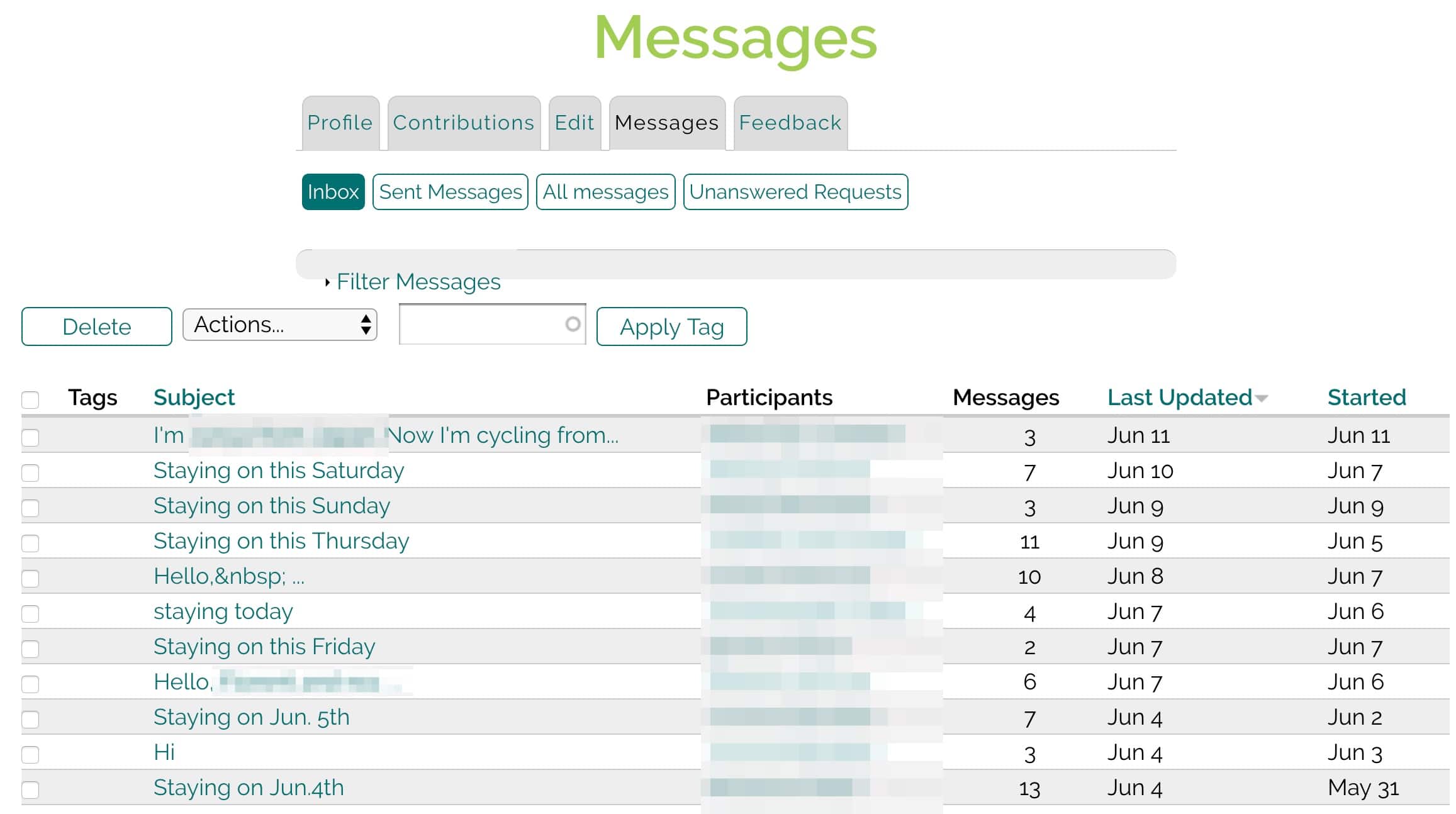

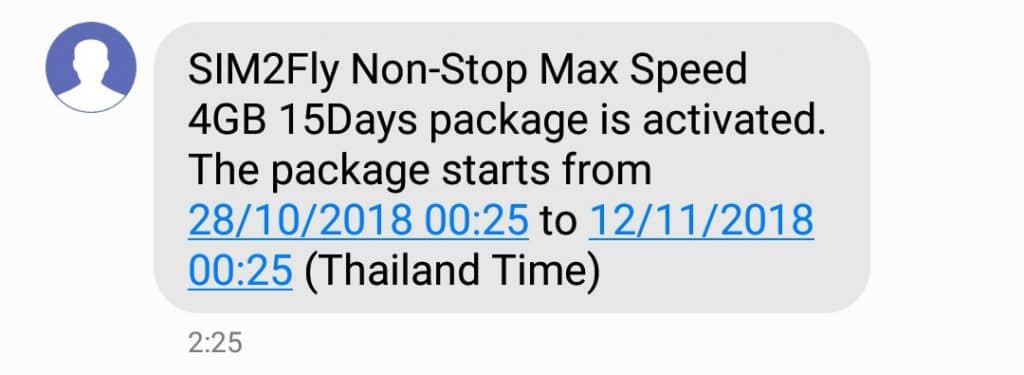

接続されると下記のようなSMSが飛んできますので、これで有効期限を確認しておきましょう。日本ではSoftBankに接続されます。もし接続されない場合はAPN設定やスマホそのものの設定に誤りがありますので、マニュアルを確認しましょう。

利用時の注意

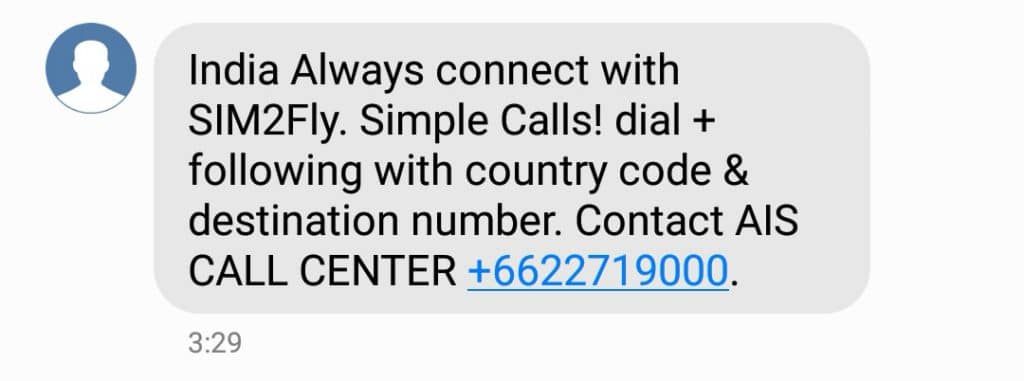

利用中は特に何かをする必要はありません。AIRからSMSで頻繁に下記のようなメッセージが頻繁に飛んできますが、これらは無視して構わないです。

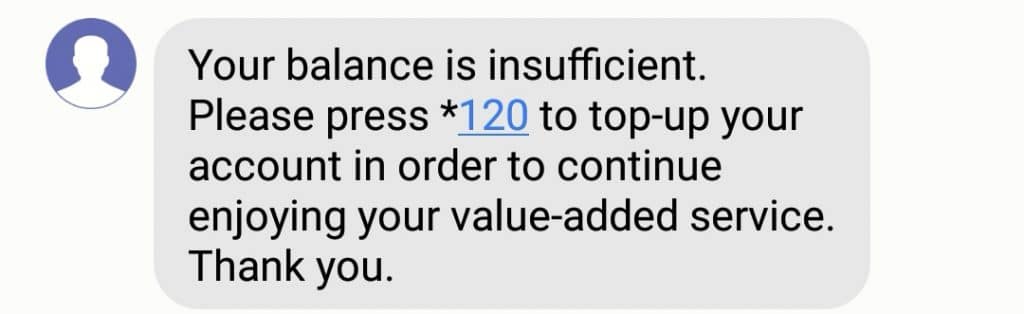

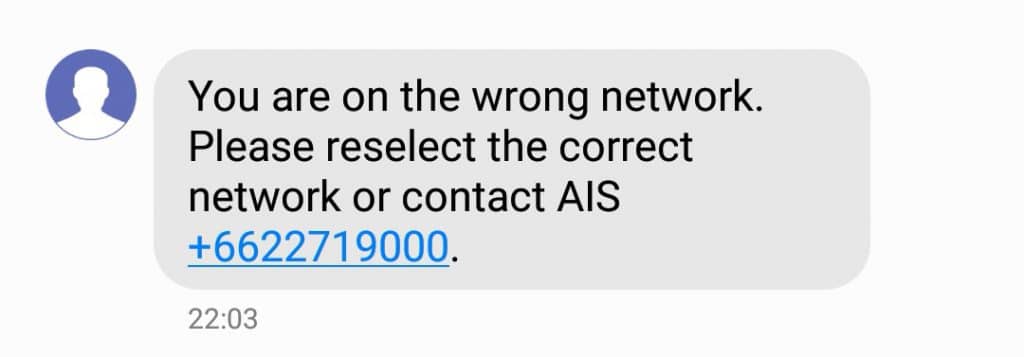

ただし、利用中に突然通信が停止することがあります。この場合は、以下のようなメッセージが飛んできているはずです。この場合はメッセージにあるように「*129*2#」にダイヤルすれば通信が復帰します。電波状態がいいにも関わらず通信ができなくなった時はSMSメッセージを確認しましょう。

通信量の確認

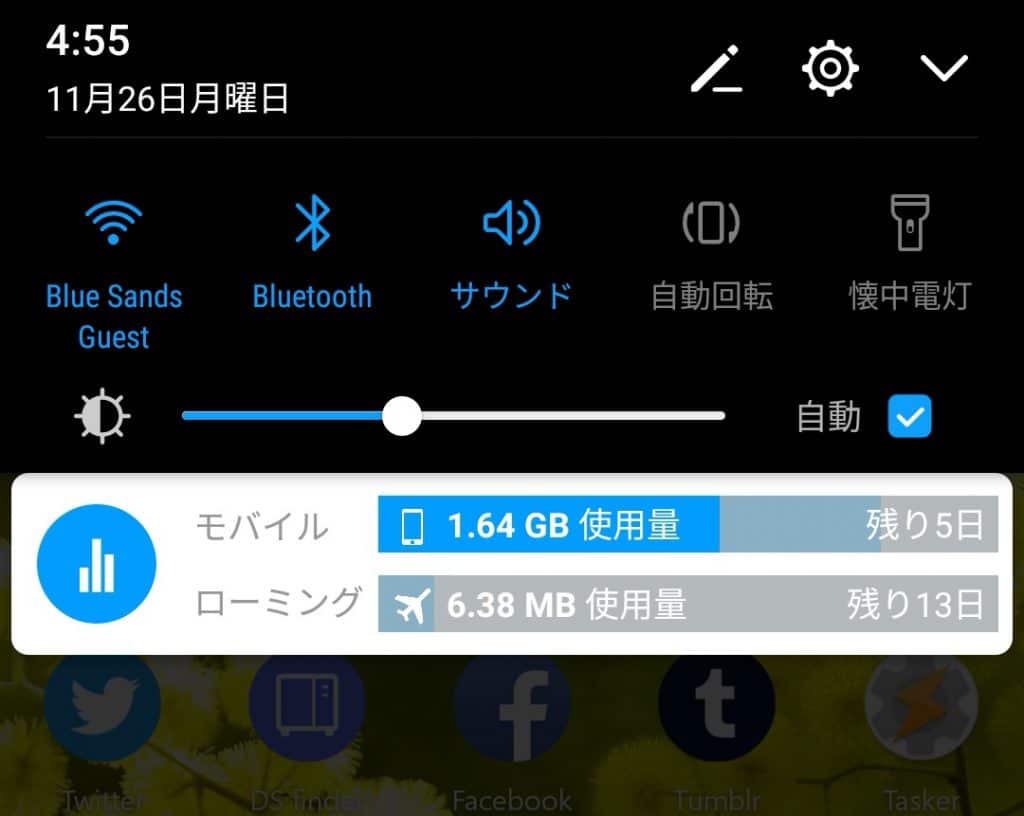

利用した通信量については、Andoid/iOSの設定中にあるローミング時の通信量を確認すればよいです。

AIS用のアプリでも確認できますがインストールや設定が面倒なので、私の場合は「My Data Manager」を利用してローミング時の使用量を確認しています。My Data Managerは日割りでの使い過ぎ警告設定ができ、不用意な通信による使い過ぎを止めることができるので安心です。

なお、海外では日本のようにネットが繋がりかつ速度も早いのはむしろ珍しいので、データ量は日本のようには消費されません。大きなデータはホテル等の無料WiFiでダウンロードをするように心がけていれば、よほどのことがない限りは4GBを使い切ることはありません。仮に使い切ったとしても128kbpsでの通信はできますので、遅さに我慢さえすれば使い続けることもできます。

その他

容量が4GBでは足りない、日数が短い場合は容量追加が可能です。しかし、手順がややこしいのと支払い方法が日本では馴染みのない方法でわかりづらいです。

このような場合は素直に複数枚購入し、制限がきたら新しいSIMに入れ替える方法がもっとも安心な方法だと思います。

参考になれば幸いです。